现代城市为空间阐释的发展与辨别提供了繁复且抽象的概念与体验。空间的叠加、变质与异化,在后现代的语境中被不断强化,演变为历史的记忆,也成为了一种现实语境与未来想象的产物。

从文艺复兴中理想城市在绘画里的体现,到福柯“异托邦”所阐释的哲学观念里的空间,再到亚洲城市中的剧烈变化与未来性的隐喻,空间,在人类文明海洋中愈发游离于诸多短暂且封闭的场域之,展现出了一种现实与想象的无序迭代的状态。

理想城市空间

在各种哲学思考与讨论中, 何为“理想”一直是一个永恒不变的话题,自然也出现在了人类社会栖居的城市空间概念当中。什么是理想的城市空间?文明、安全、功能性、契约、信仰与秩序的美感等因素,都构成了概念上的理想城邦。

柏拉图对“理想国”的探讨开启了人们对这一哲学命题的无限向往与不断追求。形而上的哲学思辨为人性的复杂性提供的反思似乎大于人类理想面对危机时所保有的希望。在文艺复兴时期,艺术家、建筑家为西方文化、艺术、社会形态和城市复兴带来了希望之光。名为《理想城市》(Ideal City)的三幅作者不明的画作则直接为我们具体描绘出了文艺复兴时期理想城市的样貌。

第一幅名为《乌尔比诺的理想城市》(The Ideal City of Urbino),类似罗马建筑风格的洗礼堂占据了画作的中轴焦点部分, 它作为公共建筑的社会功能代表着一个城市的信仰与灵魂。而两旁井然有序的房屋,对称和谐地分布在澄澈的蓝天下。大理石铺就的广场与整洁的街道上空无一人, 只有礼拜堂的大门半开着。

第二幅画名为《巴尔的摩的理想城市》(The Ideal City of Baltimore),画面同样为焦点透视布局,中线为君士坦丁凯旋门,其左侧为古罗马竞技场,右侧是佛罗伦萨的圣约翰洗礼堂。两旁对称分布着两幢地基高出地面的建筑。画面近景为中央广场,四根顶部带有雕塑的立柱围成正方形,分布于中心喷泉的四角。画面中出现了零星的几个人物:拄着拐杖的男人,头顶物品的妇人,几个孩童,以及左侧一行人,分散于画面的城市空间中。

最后一幅画名为《柏林的理想城市》(The Ideal City of Berlin)。相比与前两幅,这幅画拉近了观看者的视角。透过棕色的立柱门廊,米黄色的大理石街道笔直通向不远处,那里是一个城市港口,有着几艘船只。而居民的形象再一次缺席于城市空间之中。

类似的《理想城市》作品,融合了西方古典哲学中的理性精神与文艺复兴时期的人文主义思想,描绘了一种和谐与秩序的存在——理想的城市空间具有完美的城市几何的规划。

一方面,理想城市模型中影射着城市优秀治理者与规划者应具备的美德与智慧;而另一方面,这三幅画作的焦点透视都汇聚于某种具有代表性的“入口”与“出口”中:如洗礼堂半开的大门所代表的城市宗教精神性,凯旋门象征着城市的荣誉感与庄重性;以及港口体现出城市的包容性与开放性。

可以说,《理想城市》展现的城市中心空间完美地勾画出了哲学思想中乌托邦所蕴含的城市蓝图。而其中居民形象的缺席和建筑空间内部的漆黑,所传达的则是一种隔离性。在此平静、永恒的理想城市空间中,似乎还隐隐渗漏出一种微妙的疏离感,文明的荒凉意境与乌托邦本质中的虚无性。

如果我们再来看一幅1904年比利时画家费尔南德·赫诺普夫(Fernand Khnopff)创作的名为《一个被遗弃的城市》(An Abandoned City)的素描, 就会发现,画家描绘的是一个正在消亡的城市空间: 无人的广场,门窗紧闭的房屋,海水已渐渐侵蚀了广场的一侧。城市空间在细腻的笔触和昏黄的色调中充斥着寂静、隐秘、朦胧的情绪,展示出一个虚幻彷徨的城市空间的异化状态:一个从理想城市到异托邦之间的虚无感。

《一个被遗弃的城市》是赫诺普夫的根据家乡比利时的梅姆林广场(Memling Plaza)所画。画家在其他城市景观的画作中,例如《即将结束的一天》(The Comes to an End, 1891)、《回忆一座桥》(Recollectionof a Bridge, the Entrance to the Beginhofs,1989)、《在布鲁日,圣约翰医院》(In Bruges, St. John's Hospital,c.1904)中,始终贯穿着这一主题与观感。然而,这些画作中的建筑与其周围环境仍不失为具备和谐有序的美感。

为何城市会被遗弃? 我们无法从画面中寻觅到任何线索。理想之城与被遗弃的城市之间有着某种共通的空间隐喻: 平静和谐的氛围,无人喧哗的闹市场景,超越人类文明的神秘感。就此,“乌托邦”之于城市空间在后现代语境的启发存在于它的变形和另一极端回应中。作为一个永恒的哲学命题,“乌托邦”的本质在于其理想化的完美以及这种不真实的空间。

分辨“异托邦”的真实存在

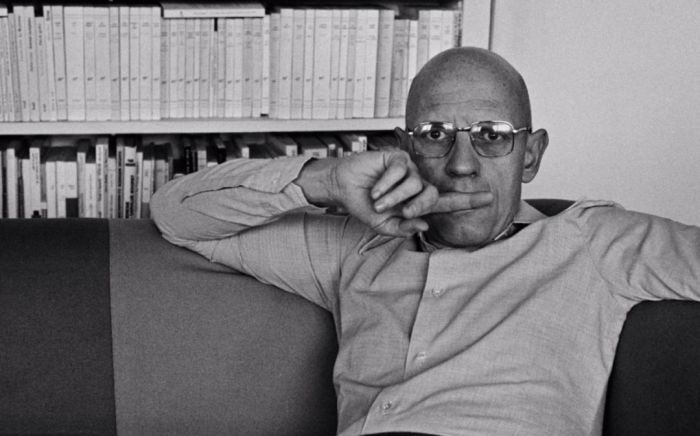

法国哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault)在1967年的演讲中,详细论述和解释了何谓“异托邦”,那是一种关系迭代与集合的空间定位。在这种具有杂质的混合场域中,社会自身真实的存在性投射于一种自我观察的镜面反射之中。

一方面,“异托邦”包含了危机的存在,如福柯所提到的养老院和监狱空间,预示着死亡与监禁,面临人生终点与失去自由的边缘化的体验,一直到死亡终点的栖息之所:公墓。而花园,则属于“异托邦”存在中相对来说理想化的体现,如中东和欧洲的古老花园空间,就展现着严谨的几何造型和秩序及美感:通常方形或正方形对称分布的花坛,花园中央则是代表“空间脐带、抑或是小宇宙中心”的喷泉。福柯称花园为“一种幸福的、普遍的异托邦”。至于图书馆和博物馆,则是时间之外的存在,属于一种典型的“异托邦”:它们自身便是包含着时间的产物与形式,并且在不断地积累、存档着人类社会的意识与认知。

福柯提到的第五个“异托邦”的特征是其具有被开启和被关闭的隐蔽性。作为外来者的人们,是无法完全进入此空间的;或者,即使进入了也在某种程度上被排斥。最后一个特征是“异托邦”所制造出的幻想空间的作用:“这个幻象空间显露出全部真实空间,简直更加虚幻,显露出所有在其中人类生活被隔开的场所。”

福柯对于“异托邦”和“异托时”的概念理解充分诠释了人类在社会发展、宗教信仰和日常生活中所制造出来的异化空间。而福柯给出的关于“异托邦”的空间案例,则更多的是关于传统意义上的物理空间形态。如果我们进一步讨论“乌托邦”的变形和其发展,那么法国建筑师、城市规划家勒·柯布西耶(Le Corbusier)和其倡导的“现代主义建筑”以及后来的“包豪斯风格”,则是在现实层面上给出了极具启发与反思意义的作品和理念。“异托邦”在我们当今的日常生活、以及其进一步视觉化的影像城市空间中, 无疑给出了更多基于社会变化所带来的想象和思考 。

在现代社会中,理想与现实的鸿沟凸显出了“乌托邦”的对立面——“反乌托邦”概念的蓬勃发展。尤其在科幻电影和电视剧中,大量关于科技和人类未来的“反乌托邦”处理引发了人类对自身意识、记忆和身体的哲学反思。那么,在这类反乌托邦题材的电视电影作品中,城市空间又展现出了怎样的特征呢?我们是否可以从视觉上分辨出“异托邦”或“异托时”的存在?

在Netflix最新科幻剧集《爱,死亡和机器人》(Love,Death & Robot)的第三集,《目击者》(The Witness)中,除了暴力刺激的画面以及颇具哲学意味的故事情节之外,香港的城市空间,作为在英国殖民时期延续至今的城市景观,则是反乌托邦科幻世界里最为经典的引用。

如1995年的动画电影《攻壳机动队》(Ghost in the Shell)和2017年的电影版场景中,作为故事发生地亚洲,香港的城市空间频繁地出现其中。这个空间很容易被辨认,是香港历史上真实存在过的居民区空间:九龙城寨。

在十九世纪末,香港沦为英国殖民地,九龙城寨所在区域逐渐发成为移民、难民、黑社会和社会边缘人群的无政府状态的聚居地,其自行无序加盖的高层建筑是贫民窟版的摩天大楼,相邻的香港启德飞机场时常从城寨头顶低空越过……直到1993年被港英政府拆除,九龙城寨实体上的历史空间被终结了。然而,九龙城寨所代表的一种城市空间继续如幽灵般游荡在科幻影像世界中。

这台曾经运作的庞大机器本身就是“异托邦”存在的特殊空间,并且融合了更为复杂的文化能量和异常的人类生存状态。这里的生活和空间被隔离在文明的现代化社会的普遍秩序之外,这里游荡着的是一种非官方的、非主流的、野蛮生长的人类文明和发展历史。但是,它无微不至地微缩了特定人群在特殊环境中如何生存、运转、以及在无政府状态下的生活状态。九龙城寨作为“异托邦”的异化与视觉化,其产生和存在就是文明社会对这一封闭空间的转化与替代。

让我们回到开篇对《理想城市》的叙述,九龙城寨之于《理想城市》是真实的存在,两者强烈的视觉对比体现了现实与理想之间的残酷差异。《理想城市》的秩序与美感是显而易见,但是其同时所具有的虚幻与荒凉之感与被异化的九龙城寨又有着某种关联。1995年动画版《攻壳机动队》中,背景音乐《傀儡瑶》的祭祀场景与香港城市景观融合所带来的神秘诡异,描述了一种远古与现代相结合的美学情境,无疑强化了我们对于城市空间的异化感知。这个具有未来感,既陌生又熟悉的城市空间,刻画着人类在赛博格(cyborg)领域中的自我认识和剖析。而这种“异托邦”所具有的美学语境,则带有一种被操纵群体的反叛意识,象征了人类文明的末世情节和混乱中的异常秩序感。

走向乌托邦, 人类可以永远抱有对未来理想化的情感向往与视觉想象。然而,对于“异托邦”而言,我们并不需要过多的追寻,因为它本身就是一面镜子,已经存在、融合、潜藏在了我们的意识与现实之中。例如不断在影像作品中反复出现的九龙城寨,它所代表的城市景观就让我们在某种未来感中,看到了来自社会深渊的深沉凝望。

(图片来源于布林客BLINK及网络)