最近二三十年文化变革的一个显著征兆就是当代艺术的盛行。

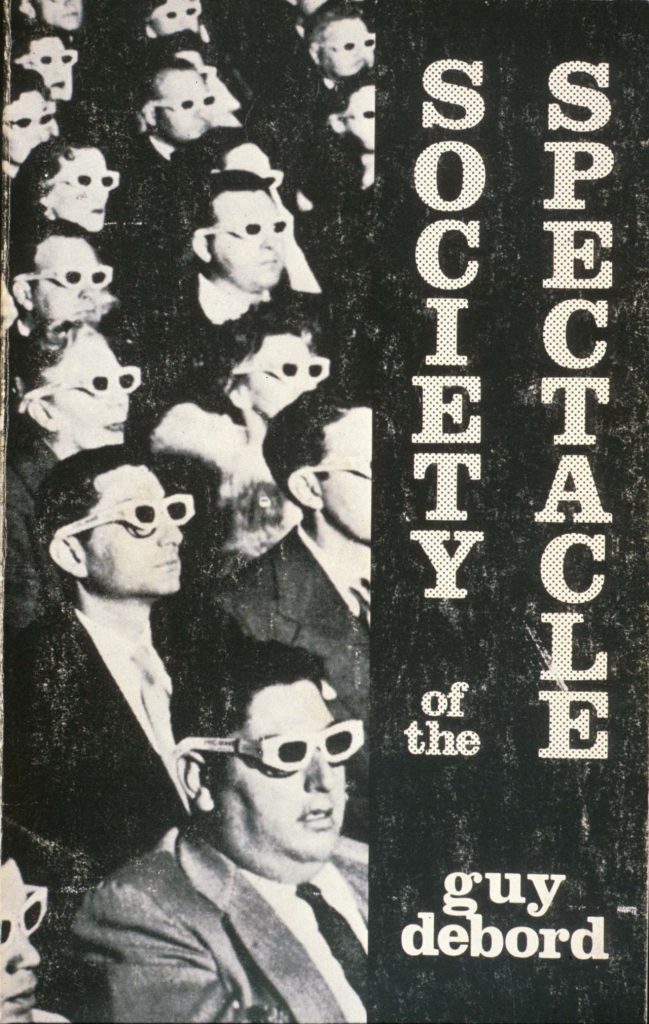

当代艺术折射了诸多的社会变动:景观社会的诞生(居伊·德波半个世纪前就敏锐地预测到了);与这种景观相对应的视觉文化的兴起(书写文化正在无可挽回地衰落);都市生活的激荡和巨变(当代艺术正是激荡生活本身的一部分,它和喧嚣的都市相互寄生);这种巨变引发了对各类主流价值观和习性的摆脱和逃逸(当代艺术能够宽容地接纳各种各样的越轨人群和反常观念);资本主义和消费主义霸权式的统治(没有资本的四处游逛和加持就没有当代艺术的繁盛);以及对各种霸权的文化抵制(众多的艺术作品都以批判资本主义和主流价值观为己任)。

当代艺术据此成为现代社会的症候,时代的文化真相凝聚和浓缩在其中。

但是,当代艺术作为症候并不好破译它——方面表现得直接、感性而生动,它是表象性的,甚至是喧闹的,这正是它吸引人的原因;另一方面它也委婉、曲折和费解,它奇怪的思路和想象令人们无从着手。这是它另一个吸引人的原因:人们迫切希望知道艺术家为什么要这么干。这形成当代艺术的一个悖论:没有比它更表面化了,也没有比它更难以言说的了,因此也没有什么比当代艺术更需要阐释的了。

随着作品和展览的大量涌现,艺术评论也开始大量涌现。我们曾经目睹过文学评论的辉煌,如今,随着艺术日渐取代了文学在文化生活中的位置,文学评论越来越黯然了。文学评论家越来越少,艺术评论家则越来越多。就像三十年前的文学评论写作吸引了大量年轻人一样,现在的艺术评论则构成了一个生机勃勃的写作场域,甚至是先前从事文学和文化评论写作的人,也开始转向艺术评论写作了(这本书中有好几个这样的作者,他们开始的写作生涯并非起步于艺术)。

在哲学领域也会发现这样的事实:二十世纪的哲学家总是愿意以文学作为哲学讨论的案例,而如今的哲学家通常是将当代艺术作品作为讨论的案例。与之相应的是,文学评论对哲学的诉求相较于二三十年前要弱很多(今天的文学评论家几乎远离了哲学),而艺术评论则反过来,几乎所有的艺术批评家都要诉诸哲学和理论。

《Frieze》就诞生在这样一个背景之下。它于一九九一年由私人创办(很难想象一个哲学或者文学研究杂志诞生在大学之外)。我特别强调它的非大学性质,就是想要说明,当代艺术评论文章从各个方面同学院体制的律令相抵牾。它不是所谓的研究和项目,它也摆脱了学院论文的那种框架和格式——后者正是在所谓研究的名义下日益呆板、程式和教条化。

大学机器打造了一套平庸而固化的写作格式。而当代艺术评论则形成了另外的特殊风格。

我们从《Frieze》的这些精选文章来看,它们既非学院论文式的,也同报纸的报道和叙事风格迥异。或者说,它们恰好介于这二者之间:既有报道和叙事,也有论述和分析;既有轻松的讲述,也有艰涩的辩驳;既有毫不掩饰的肯定和嘉许,也有暗藏的讽刺和挖苦。写作者的态度绝非以中立自诩,相反,存在着某种意义上的嬉笑怒骂。它们虽然很难说是学术论文,但也很难称得上是典型的随笔——这些文章虽然不晦涩,但也并不像随笔那样轻松自如;虽然谈不上深邃,但也并非完全根除了行话。艺术评论写作——至少在本书中——既淡化了学院的森严体制同时又舍弃了媒体报道的新闻耸动。它们绝不追求写作经典,但也绝不自甘平庸。所有这些构成它们的文体特异性。

这就是《Frieze》这样的艺术评论杂志所树立的独特气质:介于研究和叙事之间,论文和随笔之间,客观和主观之间,高深和肤浅之间。简单地说,这些评论文章介入专业和大众之间。这是今日艺术评论所特有的反等级风格。它需要的不一定是作者先前的大量学识,而是各种现场经验;需要的不一定是丰富的(二十世纪之前的)艺术史知识,而是一定的当代理论训练;需要的不一定是没完没了的深邃挖掘,而是瞬间的直觉和敏锐的洞见。

这样的文章的读者在哪里?既可能是那些看过展览的艺术圈之外的观众——他们对艺术感兴趣,并试图理解这些超出他们日常经验之外的作品;也可能是艺术圈内的从业者,他们期待评论家的专业意见,并使之与自己的经验产生对照。艺术评论的这种专业和大众化之间的风格,正好满足这两部分读者。当然,最重要的读者,是那些跟这些作品密切相关联的人,即创作者、收藏者、展览的举办者和赞助者——

今天,一件艺术作品的诞生和展览,绝非个人的私密行为,而是有一个巨大的体制托付它和环绕它。这个体制认真地对待人们对它的作品的反应。

不过,有点奇怪的是,艺术家有时很难判断出哪个评论家的文章更加准确和精妙——艺术涉及的主题和观念太多样了,艺术家甚至难以说清自己到底为何要如此行事,而评论家的结论对他们构成的困惑就如同他们的作品对评论家构成的困惑一样。另一方面,艺术家或许因为对文字的不敏感而更加难以判断这些针对他们的评论:艺术家是图像的动物而非文字的动物,正如评论家通常是文字的动物而非图像的动物一样,他们有时候并不能够自如地沟通。在这个方面,作家和文学评论家的配合就要顺利得多:他们的职业都是写作者。

但无论如何,这种自由而灵活的写作方式和它们的讨论对象有关——当代艺术本身就是对各种教条的打破。它唯一的律令就是反对各种各样的既定律令。难以想象一种刻板的写作模式和标准来谈论当代艺术,那是对当代艺术的绑缚。

何谓当代艺术?或许我们无法给出一个肯定的答案:没有什么框架能将当代艺术完全地笼络住。我们只能从否定的角度说,任何一种无法被既定的现存文类所容纳的艺术形式,都是当代艺术。

比如说,影像,如果说它既不是一般意义上的电影,也不是常规意义上的电视录像,如果它不被任何现存的规范化的影像模式所吸纳的话,我们可以将之归纳到当代艺术中来。当代艺术是各种现存艺术体制的剩余物:电影的剩余物,戏剧的剩余物,舞蹈的剩余物,摄影的剩余物,音乐的剩余物,以及各种经典绘画的剩余物,它甚至是人的日常行为的剩余物——那些“艺术”行为和表演不总是被“正常”举止所排斥,不总是令常人感到匪夷所思吗?

让我们这么来说吧:那些被常规艺术体制所排斥和否定之物,那些各种非功用性的奇怪的物的组装,那些反常的人的行为,那些无法依据常规来分类的作品和行为,如果它们无处藏身的话,就把它们收纳到当代艺术中来吧——只要它们愿意赋予自己以艺术的名义。幸好有了当代艺术来包容所有这些疯狂的越轨。

《从A到Z:当代艺术关键词》一书是从二十五年之久的《Frieze》杂志中精选出来六十篇文章,它们只是无数评论中的一小部分,但是讨论的内容和方式五花八门。我们来看看艺术家的奇特想象(其中的一些方式因为频繁使用以至于今天的人们见怪不怪):一个艺术家将两个纸做的雕塑挂在墙上,观众通过牵扯绑在它们身上的细线,能让它们进行虚拟的性爱;澳大利亚艺术家在一个菠萝种植园里制作了一个十六米高的玻璃钢菠萝装置,这个地方就此成为许多澳大利亚人的朝圣场所。这个作品甚至令整个澳大利亚兴起了构造“庞然大物”的浮夸风格:大香蕉、大拇指、大吉他、大母牛、大擀面杖——评论家称之为刻奇(kitsch);这是在澳大利亚,但要是在另一个完全不同的地方比如拉斯维加斯呢?

一个艺术家在这个与文化圈子相互区隔的赌城生活了三十年。对他来说,这就是个赌城——如果不赌的话,待在此处有何意义?他把赌城,以及他在赌城的漫长生活作为自己的作品。和这个城市的其他过客一样,他也在赌。但是,无论是对他还是对这里形形色色的赌徒而言,他发现,人们真正要赌的,不是金钱,而是明天,是未来,“未来才是你的赌注”。有对未来的赌注,当然也就有对过去的怀旧,尤其是对二十世纪六十年代的怀旧——另一个作者在今天的艺术作品中发现了六十年代的顽固回归。

就像本雅明曾经说过的那样,过去总是挤入当代之中,和当代拼贴在一起而从未真正地消失。如果说,与拉斯维加斯相关的作品包含着人生特殊洞见的话,那么这类怀旧作品可以说是对历史和时间的哲学表达。当然,另外还有些艺术家追溯得更远——追到了史前时代,很难说他们的目的是什么,他们只是通过作品对那个无限久远的智人时代表示了好奇和兴趣——兴趣就够了,为什么非要表达哲学呢?谁会以科学和理性的名义要求艺术家呢?神话同样是艺术家的偏爱,就像废墟也是他们经久不衰的主题一样。

但远不仅这些主题式的探讨。我们在书中还看到了艺术家和艺术作品中的爱、情感、追忆、友谊、苦痛和哀悼。更重要的是,我们还看到了艺术家的生活和经历。各种各样对立的态度、价值观和生活方式的并置:声名狼藉的人和德高望重的人,一夜成名的人和终生潦倒的人,暴富的人和困窘的人,野心勃勃的人和散淡超脱的人,四处移动的人和偏居一隅的人,甚至是恶魔和圣徒——他们都可以自然而和谐地位列艺术大师的名单之中。没有任何一个职业中的人有如此显著的对立倾向,没有一个标准能框住艺术家的身体。

同样,也没有一个标准能框住这些艺术主题和艺术文章。容纳这些文章的书,最恰当的方式只能是随机对待它的内容。因此,编者只能根据主题的字母从A到Z进行排列——这种排列也是反等级式的——没有哪个主题特别重要,没有哪篇文章、哪个作者特别重要——排序完全取决于字母的偶然性。这符合当代艺术的气质。

就这本精选的集子而言,当代艺术将自己的主题和兴趣四处延伸,人们可以碰到各种奇思妙想。同样也可以说,如果你关注的问题不被任何一种艺术或者学科所接纳的话,你也可以被归入到当代艺术的主题中来。艺术家对现实的各种问题都非常敏感(看看这初步选出来的六十个关键词),作品就是他们对社会的既奇特也敏感的报晓。

从主题和形式上来看,艺术家之间并无共同之处,但他们都或隐或显然而又是不屈不挠地抓住现时,啃噬现时,纠缠现时。他们都试图以自己独一无二的方式来表达自己对现时的独一无二的兴趣。

事实上,大部分读者无法目击到展览现场,更无法对所讨论的艺术家有整体的了解,它们只能通过评论来触及这些想象中的作品。而这些评论同样是从不同的角度触碰到艺术作品。

它们当然不是对这些艺术家和作品的全面概括,在某种意义上,它们也是对这些作品的猜想,或者说,它们也是对这些异想天开的想法的异想天开。对当代艺术作品而言,没有任何的意义阐释是充分而准确的,因为它们本身就没有一种确切的意义。因此,可以说,这些艺术评论都是对作品的再生产:它们或者是对这些作品的激活,或者是对这些作品的改写,或者是对这些作品的曲线延伸。它们通过对艺术的有限再生产,不仅触碰了艺术作品本身,也在触碰中完善了自身:它们是将艺术作为出发点的独立写作——每一篇文章既可以看作艺术评论,也可以看作评论家被艺术作品点燃后的自我爆发。

因此,这里的艺术评论在某种意义上是艺术作品的来世——它借助于艺术作品写出来的时候,它就脱离了艺术作品,获得了自己的生命。艺术作品在这些评论中既被强调,也被最终抹去直至消亡:它在书写中被强调也在书写中消亡。

作者:汪民安