编者按:随着“后人类时代”的到来,科技与艺术之互动渐从漠视向融合发展,“生物艺术”(Bio Art)就是一例。这场利用生物技术和生命组织进行艺术创作的艺术运动20世纪80年代在西方兴起,但在国内仍鲜有耳闻。本文作者魏颖是目前国内活跃在该领域的策展人之一。她于今年春天在北京策划的展览“准生物——生物艺术、边界与实验室”回顾了“生物艺术”运动的早期历史,并呈现了当下亚洲年轻艺术家对该运动的回应。

20世纪初量子物理的发展,不仅造成物理学学科本身的范式转化,促成了哲学中时空观的改变,与此同时,毕加索等一大批艺术家也深受其影响。如果说量子物理在上世纪获得了爆发性的发展,那么本世纪这个位置无疑将由生物学来承担。生物科学对于社会结构乃至个人生活的影响如此切近而深远,21世纪出色的艺术家们无法做到视而不见,而先行者则已经出发了。

我在北京798艺术区策划的展览“准自然——生物艺术、边界与实验室”正是对(生物)技术如何与社会、艺术相结合的一次案例阐释。出于对技术影响社会的敏锐感知,欧美的部分艺术家从20世纪80年代就开始了基于生物技术的艺术尝试。这一趋势在2000年左右得到了爆发性的呈现,本次展览所展示的三位艺术家,其作品都是在千年交替之间赢得了广泛的关注。

艺术家爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)是生物艺术领域在实践和理论上均较为出色的艺术家。他在1997年提出了生物艺术(Bio Art)这一名词,并在2000年前后创作了一系列基于转基因技术的《转基因三部曲》,其中最具影响力的是2000年的作品《绿色荧光蛋白兔》。2000年,在法国科学家的帮助下,兔子“阿尔巴”(Alba)诞生了,她的体内被转入绿色荧光蛋白(GFP,Green Fluorescent Protein),因此能在特定光段下发出绿色荧光。此处需要解释一下,绿色荧光蛋白是一种由约238个氨基酸组成的蛋白质,最早提取自水母。

艺术家希望将阿尔巴带回芝加哥的家中,与其共同生活,但是出于某些考虑,阿尔巴所诞生的机构并没有同意这一要求。因此艺术家开展了一系列公共介入,试图引起巴黎市民的关注并争取到阿尔巴的抚养权。艺术家制作了一系列海报,七种海报上有七个法语词:艺术、媒体、科学、伦理(道德)、宗教、自然和家庭,分别指与此事件有关的各种元素。此事进一步引起媒体的广泛报道,并引发了一系列讨论,例如,阿尔巴作为转基因生物是否能被认为是艺术、它的存在是否合法、人与神的关系是否在新的世纪需要被改写、基因操作的伦理问题、转基因生物是否能为自己争取权利等。

艺术家还设置了一个网站,全球的网民都能在这个平台上实名或者匿名留下对于此事的看法,现在看来这无异于一份2000年左右全球对于生物/艺术/伦理等问题看法的珍贵文献。这一作品在科学家帮助下得以实现,也作为科学界的一项盛事而升华。2008年,三位科学家——日本科学家下村修(Osamu Shimomura)、美国科学家马丁·查尔菲(Martin Chalfie)和钱永健(Roger Yonchien Tsien)分享了诺贝尔化学奖,得奖原因正是发现和改造了绿色荧光蛋白。在致得奖词时,科学家将阿尔巴的图像作为案例与大家分享。

在这里,一个奇妙的闭环得以完成:阿尔巴因为技术而出现,又成为了这一技术最为知名的图像符号而回到了在技术本身所处的语境中。科学与艺术的关系,在这一个圆中,完成了相互消解、相互理解,最终相互成就的过程,从而成为一个最为复杂的沉淀,反映出来自人性、技术、社会等多种因素交织纠缠的过程,而阿尔巴的故事也在继续书写。

“准自然”展览将卡茨的《绿色荧光蛋白兔》系列的四件作品以完整的逻辑呈给观众,其中包括《绿色荧光蛋白兔》、《绿色荧光蛋白兔——巴黎介入》、《释放阿尔巴!》、《绿色荧光蛋白兔——一只网红兔子的故事》(这件作品完成于2018年,是阿尔巴在包括小说、游戏、电影等大众流行文化中出现的视频集合),并将中国观众留言纳入到《阿尔巴留言簿》之中,继续书写不同时间、不同地区、不同文化、不同教育程度的人群对关于阿尔巴这一讨论的看法。

艺术家曾提到,阿尔巴的诞生只是作品的50%,另外50%则是公众对此的反应。在这个时间点展示该系列的作品不仅仅是一种对过去的文献的梳理,同时也是一种面对未来的新开启。

对于西方艺术家来说,基因与基督教的“创世纪”传统有一个呼应,它从物质性层面继续打破着“神创论”,并且将其引向另一个极端:那些手里握着移液器的分子生物学家每天都在创造着新的物种,他们该如何与“神”共处?

那么,对于中国的艺术家来说,如果没有宗教的影响,如何将基因这一媒介/话题更好地应用到创作里,既不过分简化,也不过分猎奇?也许他们能在深刻讨论基因技术与中国当下的社会、中国自身文化中的“生命”概念所能造成的呼应中找到答案。抑或,以更为宏观的全球视野,去讨论全人类作为整体如何面对生物技术的迭代所带来的社会、伦理、文化、宗教等问题。无论如何,基因将作为新的媒介开始被艺术家使用是无法避免而须正视面对的事实。

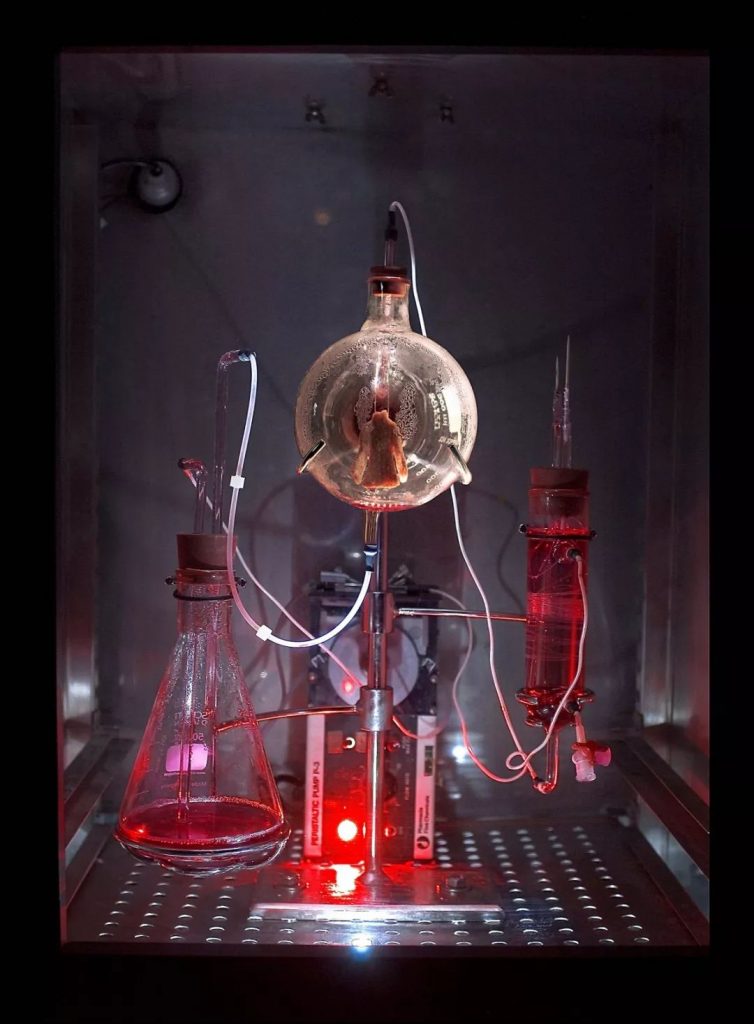

第二位(组)艺术作品是奥伦·凯茨(Oron Catts)以及伊恩纳·祖儿(Ionat Zurr)一起创建的“细胞组织培养与艺术计划”(Tissue Culture & Art Project,TC & A) ,致力于探索如何将组织工程( tissue engineering)作为一种艺术表达的新媒介。

在过去的二十几年中,该计划的成员在全球创作艺术品、 策划展览、写作及表演,以关注组织工程的社会影响。其项目包括人造肉、细胞组织培养的面料、半活体雕塑以及人与非人之间的变化关系。展览回顾了“细胞组织培养与艺术计划”的几件经典作品。例如《无受害者的皮革》是在哈佛医学院的技术支持下完成的,艺术家通过组织培养的技术使动物细胞生长出一件微型皮夹克的形状,由此未来皮革的获取也许并不需要杀生。

在此基础上,凯茨提出了“半活体”(semi - living)一词,并指出在生物技术得到发展之后,有机体和无机物之间并非绝对的切分,将出现介于两者之间的灰色地段。如果说人是一个活性的有机体,那么构成这一有机体的单元——细胞本身是否作为需要成为伦理约束的单位?由一定数量细胞生长而成的组织,是否能够被认为是生命,抑或是不具有生命权利?

由此,对于凯茨作品的讨论同时也进入了哲学及伦理层面。“半活体”预示着一种灰色地带,“非黑即白”不再成立,后人类语境下的“生命”概念可以被量化、分割、再组装。这都是细胞组织培养这项生物技术未成熟前,科学家、哲学家、人文学者并未去思考甚至不曾想到的话题。而在技术出现之后,这一切无可避免,而凯茨也只是将这一尚未深入讨论的话题形象地曝露在大众目光之下而已。

第三位艺术家玛尔塔·德·梅内泽斯(Marta de Menezes)在作品《自然?》中创造了一种活的蝴蝶,它们的翅膀图案经由艺术目的而改造。这些艺术干预未影响蝴蝶的基因,因此新图案不会遗传给后代。这些蝴蝶之前未在自然中存在过,之后也将迅速消失在自然中,不复再见。这件作品则经历了真正意义上的生与死。她最近的一件作品《真正的天然》则嘲讽了人们对于基因编辑技术的固有印象,认为在新的技术语境下,人类需要对“人工”与“天然”概念进行新的定义。

在挑选艺术家时,我不仅重视其作品的前卫性,也关注艺术家对于“生物艺术”所做出的贡献,因为这几位艺术家也肩负着生物艺术社群创造者的身份。卡茨现担任芝加哥艺术学院科技艺术系系主任,并且在那里建立了生物艺术实验室。而凯茨和科学家背景的妻子在西澳大利亚大学共同建立了生物艺术研究机构——SymbioticA。它既是集课程、实验室、研究机构、艺术家驻地等于一身的综合性机构,也成为全球生物艺术工作者经常相聚讨论的场所。

玛尔塔位于葡萄牙的机构也在欧洲扮演着类似的角色,这些都吸引着在这一方向创作和研究的艺术家、策展人、研究者,前去认识更多的志同道合者,并更好地了解生物艺术或者以生物媒介作为创作的脉络。因此将三位艺术家的新旧作品作为展览的第一部分,是一个有力的开端。

展览的第二部分则展现了生物学与艺术结合时更为多元的可能性。进入新千年后,其下属的各个学科发展均十分迅猛,这也为年轻艺术家的创作提供了更多的技术工具和观念支持。脑科学是21世纪出现级数性增长的学科。脑的重要性不仅体现在有科学属性的生物学上① ,也体现在具有哲学属性的其他学科。

许多问题,例如意识的物质基础、具身性、梦境与现实下大脑的差异、思考抽象的问题时大脑的活动等,都可以引发更深层次的思考。脑科学与艺术的结合是一个亟待开拓的领域,可呈现出不少出色的作品。刘娃的作品《无的放矢》使用EEG设备②读取脑波中的情绪数值。在网络信息的裹挟之中,艺术家的心情起伏不定。双屏影像的右屏中,脑电波设备分析她浏览网页时的正面与负面情绪,并实时改变画面的冷暖色调。左屏中,电脑录屏与手绘动画相互叠加,将现实与想象并置。

而相较于脑科学,昆虫学是一个较为“古典”的学科,其脉络可与上几个世纪的博物学相关联,但在现代科技的帮助下,该领域对于昆虫个体行为以及社会结构的了解也在不断增强。后人类语境下的艺术家在使用昆虫(或者说与昆虫一起)创作时,会考虑昆虫本身具有和人类一样的整套生存体系。它们拥有自己的交流系统,尽管不是人类所定义的“语言”,但效果在某些程度上可能优于语言;它们拥有自己的社会结构,拥有自己的“思考”和反应系统。艺术家在使用“昆虫媒介”(insectmedia)③ 创作时,会有非常多元的表达方式。

第一种,艺术家和昆虫成为共同创作者,例如作品《元塑II》, 蜂后被置于盒子的中央 , 工蜂随后围绕它筑巢。上帝用七日创造世界,而艺术家每隔一周就以掷骰子的方式决定放置盒子的位置和方向,蜂蜡雕塑的形状也因此而不断改变。最终,人、蜜蜂与概率一起完成了这件作品。

第二种,则将昆虫视为有思考性的主体。在作品《蚕计划》中,艺术家通过系列作品的三个不同视角④ ——以人为中心的蚕丝文化、以昆虫为中心的智能行为、以机械逻辑为中心的未来展望,质疑并反思围绕蚕和蚕丝的种种矛盾与冲突。

第三种,回归到最经典的方式,昆虫也可以是人类进行自我反思和批判的对象,艺术家赵仁辉在《昆虫之家》中采用博物学式的直观展陈方式,现场有100多只从房间各处收集的昆虫躯壳。这些躯壳展示了人类居住范围内能发现的虫类生命,也提出了一个简单而沉重的问题:我们所居住的空间,是否只属于人类?我们何以忽略其他的共存物种?而这个空间既可以是艺术家的房间,也可以泛指我们的地球。人与昆虫的关系,折射了人与所有其他物种在当下共处时的问题。

微生物学也是一门历史悠久的学科。近期“微生物组学”发掘了微生物对于人的互作性,对此学科的重要性进行了新一轮的肯定。微生物学与艺术结合,相对来说较为简单而广泛。现代微生物学的重要工具——培养皿被艺术家视为“新的画布”,微生物成为新的颜料和创作媒介。

艺术家塔尔·丹尼诺 (Tal Danino)身兼艺术家和科学家双重角色,他在纽约的哥伦比亚大学担任生物学的教职,并且拥有自己的实验室。他的《微宇宙》系列分为摄影和影像。显微镜下的微生物分裂,竟然和望远镜中宏大宇宙诞生有着相似的形状。自然世界的物质基础,是否在创造之初就被赋予了共性呢?“机器之眼”使得艺术家拥有了裸眼不曾拥有的观看方式,能在极微观和极宏观的世界间发现共鸣。由此,东西方都曾阐释过的哲理⑤ ,在作品中得到了极其具象的表达。而林沛莹则将微生物视为一种与人类同样具有生命特征的生物媒介进行处理。她以200年后的病毒作为创作对象,写了一篇“思辨小说”——《病毒之爱》。“后之视今,亦犹今之视昔”,当下的种种致命病毒,或许在后人的眼中仅仅是酿酒做菜的普通工具,人与微生物的关系在角力、征服、破解中不断演进。

除了脑科学、昆虫学、微生物学之外,分子生物学、细胞学、合成生物学和艺术结合也有大量的作品案例。而由于当下的环境问题以及与大地艺术的脉络传统,生态学和艺术结合也有出色作品。两个学科的互作名单在不断地变长,是艺术界非常值得期待的新领域。

生物艺术作为一门在上世纪80年代萌芽、在90年代末具有专用名词的艺术分支,其实非常年轻。和其他被新技术催生的艺术门类一样,其早期作品必然对生物学的技术和理论有极大的依赖,以“未曾所见”的新奇性取胜。但是在足够生长的情况下找到独特的媒介语言后,它们将与社会、文化等因素交织,呈现出一种更为深刻厚重的作品形式。

另外,蔓生于西方的这种艺术形式,拥有西方文化的诸多特性,而它如何与东方的技术哲思结合,也是未来的创作者需要思考的问题。这种哲思可以是对古代经典的追溯,也可以是对新型技术的挪用。归而言之,它将面临每个新的艺术媒介曾面对的问题,也终能解决并归结出自己独特的语言。

注释及参考文献

① 脑是最复杂的器官。打开一本生理学的教科书,大脑所属的章节比例可能占去了全书的一半。

②electroencephalogram,脑电图。

③ “昆虫”一词在生物学中的定义比较狭窄,艺术创作时使用到的虫类可能不仅仅限于此概念,广义上的虫类都被包括进来。

④第一部分《机械一:平面纺织》,艺术家通过文化和历史的方式探索纺织技术和计算技术之间的交错历史,并将蚕和蚕桑文化置于人类中心价值系统和机器系统内研究。第二部分围绕《机械二:空间纺织》,由艺术家设计开发出一种新的机器逻辑,顺应蚕的空间感知和“纺织”行为,通过机器的造型和功能投射出昆虫的异类视角。第三部分设计了《机械三:漂浮》来思索一种新的动物 / 机器杂合宇宙。

⑤此处为William Blake的“To see a world in a grain of sand / And a heaven in a wild flower”以及佛经中的“一花一世界,一草一天堂, 一叶一如来,一砂一极乐”。

参考文献:《转基因艺术—基因作为艺术媒介》,魏颖 / 著,《典藏》2019年6月刊

作者:魏颖