编者按 :挪用与反讽是现当代艺术中常用的策略之一。在上一个展览“如果你的眼睛不用来看,就会用来哭”中,托比亚斯·雷贝格展示于五楼的“像素”系列作品(2015年至今)取材于不同内容,其为贝耶勒基金会(Fondation Beyeler)所创作的版本曾取材于日式春宫图(2015)。在日前的讲座中,RAM邀请到了复旦大学特聘教授、复旦大学哲学学院艺术哲学研究中心主任沈语冰教授,为大家追溯与解析现当代艺术中挪用与反讽策略的运用。

挪用与反讽经典案例

——马塞尔·杜尚与L.H.O.O.Q

谈及艺术的挪用与反讽,现代艺术史中最著名的例子当属马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)。众所周知,杜尚在一战后开始创作“现成品艺术”(ready-made)。其于1919年创作的L.H.O.O.Q.挪用了《蒙娜丽莎》的印刷现成品,并在上面添了几笔小胡子,用以嘲讽中产阶级对艺术近乎“拜物”的扭曲心态——他们将艺术视为一种炫耀与标榜的工具,而并不在乎作品真正表达了什么。

流行文化与“坎普”

——安迪·沃霍尔与玛丽莲·梦露

五六十年后,在杜尚的影响下,安迪·沃霍尔(Andy Warhol)用好莱坞明星玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)的肖像照制作了一系列丝网印刷作品。在上世纪六十年代的美国,玛丽莲·梦露的肖像已然成为流行文化的象征。安迪·沃霍尔以其作品表达了对梦露形象的一种既赞美、又讽刺的复杂情感,这种审美情感也被苏珊·桑塔格(Susan Sontag)称为“坎普”(camp)。这一作品同样成为了最著名的艺术挪用案例。

挪用策略的“始作俑者”

——爱德华·马奈

然而,无论是杜尚还是安迪·沃霍尔,都不是艺术史上采用挪用策略的“始作俑者”。追溯至十九世纪,现代艺术史上还有诸多含蓄而微妙的挪用,其中就包括爱德华·马奈(édouard Manet)的诸多作品。悬挂于法国奥塞美术馆的《草地上的午餐》(The Luncheon on the Grass, 1863)在19世纪下半叶曾掀起轩然大波。这幅绘画作品描绘了两位衣冠楚楚的男士,与两位衣衫不整、甚至赤身裸体的女士在草地上共进午餐。马奈将这样私密的、有伤风化的画面公之于众,引起了巴黎人们的愤怒。

\

事实上,马奈的《草地上的午餐》借鉴了提香(Tiziano Vecellio)的作品《田园音乐会》(Pastoral Concert, 1509)。后者描绘了两位衣着整齐的牧羊人与两位女神过着田园牧歌般的生活,这是古希腊、古罗马诗人对黄金时期的一种想象。人们看到提香画作上赤裸的女神,并不会觉得这是一件令人害羞的事情。然而,当马奈将相似的场景搬到19世纪下半叶的巴黎沙龙展时,人们则无法忍受。

除此之外,马奈在构图与人物形象的创作上还借鉴了拉斐尔(Raffaello Sanzio)的版画作品《帕里斯的审判》(The Judgement of Paris, 1514-1518)的右下角部分。而拉斐尔的这幅版画作品中,右下角的男性形象很可能来源于米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti)《创世纪》(The Creation of Adam, 1508-1512)中的亚当的镜像。因而也有人将《草地上的午餐》理解为现代巴黎人的失乐园,或者现代亚当与夏娃。

画面远景中正在清洗身体的女性上方画了一只翱翔的鸟,其为基督受洗时代表圣灵的符号,寓意圣洁及福祉的降临。马奈借此暗示了巴黎的性工作者虽被视为巴黎堕落与颓废的象征,却也反映了巴黎空前的自由与繁荣。画面左下角描绘了一些打翻的静物及模特褪下的衣服,角落里还绘有一只寓意邪恶与贪婪的癞蛤蟆。有关《草地上的午餐》的猜想诸多,我们很难确切地说清马奈想表达什么。

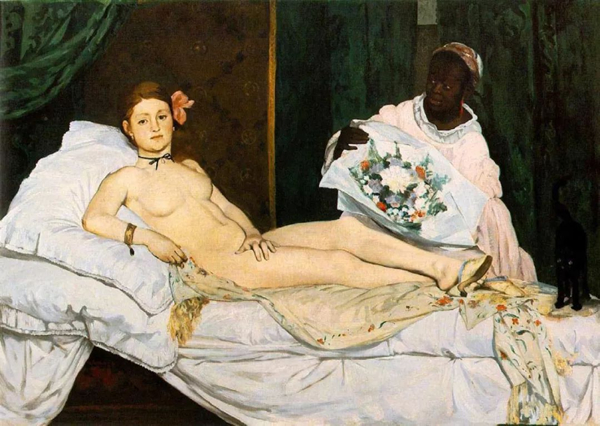

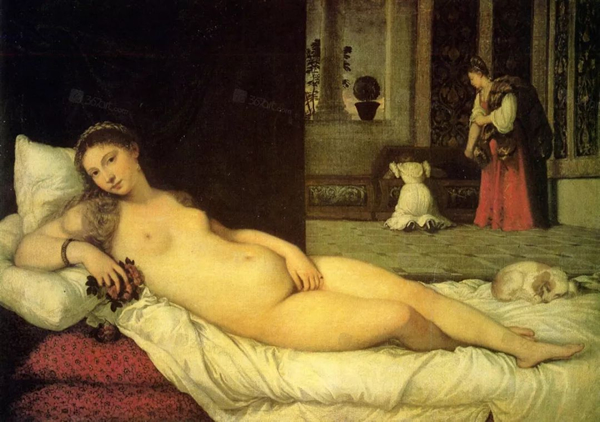

继《草地上的午餐》后,马奈的另一幅作品《奥林匹亚》(Olympia, 1863)引起了更广泛的反响和争论。在这幅作品中,马奈故技重施,在构图与人物造型上高度借鉴了提香的画作《乌尔比诺的维纳斯》(Venus of Urbino, 1534)。提香的这幅作品受雇于乌尔比诺公爵的委托,为其即将迎娶的妻子创作一幅绘画。因而画中的玫瑰、珍珠、小狗分别象征了爱情、纯洁与忠诚,是为一幅歌颂爱情、婚姻、家庭的作品。

然而,马奈在《奥林匹亚》中则作出了大量的改动。例如,《乌尔比诺的维纳斯》中有三层空间——即屏风隔出的浅度空间、女仆所在的室内空间与窗外的空间。而马奈在《奥林匹亚》中则将这三层空间扁平化,将所有的人物与元素挤压到一个空间中,也因此这幅画被视为现代艺术的开端之一。而提香原本创作的诸多意象也被更换为手镯、项圈与黑猫——这些符号隐含了更多的性暗示。马奈的这幅作品具有“反凝视”的特点,其惹恼了巴黎的观众,尤其是男性观众——画中人物凝视着画外的观众,背离了传统西方裸体画的一般惯例。

不仅如此,马奈还借鉴了西班牙艺术家戈雅(Goya)——马奈最欣赏的大师之一——的作品《着衣的玛哈》(La maja vestida, 1798-1805)与《裸体的马哈》(La maja desnuda, 1797-1800),创作了一系列作品。其中包括一幅贝尔特·莫里索(Berthe Morisot)的画像。贝尔特·莫里索可算作是马奈的学生,也是印象派中最负盛名的女画家。

马奈以其为模特创作了十二幅作品,只有部分作品公开展出,其余则以礼物送予莫里索,或自己留存。这些作品记录了马奈与莫里索之间难以言喻的、超越情人的亲密关系。一开始马奈依然借鉴戈雅的构图来塑造莫里索的画像,后来可能意识到这一姿势容易令人产生不太雅观的联想,因而将其裁成一幅胸像。

十余年后,这幅画出现在了莫里索本人记录其女儿练习小提琴的一幅画作的背景中。彼时马奈已过世十年。莫里索与马奈虽互相倾慕,却因现实原因无法结合——马奈已有家室,而莫里索则是未婚女子。在马奈过世后,莫里索将马奈送予她的那副胸像画入背景,以此表达他们在艺术上的亲密无间。

莫里索第一次出现在马奈的笔下是在《阳台》(The Balcony, 1868-1869)这幅画中,其借鉴了戈雅的作品《阳台上的马哈》(Majas on a Balcony, 1808-1814)的图式。在《阳台》中,坐在画面最前方的女性即是贝尔特·莫里索,右侧的女性为小提琴家芳妮·克劳斯(Fanny Claus),后方的男性是另一位风景画家吉耶梅(Antoine Guillemet),在背景中还有一位小男孩,是马奈与苏珊娜的孩子里昂。若对马奈的生平经历有进一步的了解,则更容易知晓这幅画潜藏的意思。画面中的风景画家吉耶梅似乎处于一个比较尴尬的状态。马奈以小提琴家芳妮·克劳斯指代其妻子苏珊娜,以吉耶梅指代自己(尤其吉耶梅先生的领带是马奈本人的),暗指自己被夹在中间无可奈何的处境。

也许是马奈在一次海滨度假时,发现阳台上的人与游客存在一种”看“与”被看“、互为风景的关系,使他想起了戈雅的《阳台上的马哈》。戈雅所刻画的并非资产阶级、上流社会,而是一个妓院,两个风尘女子抛头露面地望向路人,她们身后的男子则遮羞地蒙着脸。我们可以看出,马奈的创作借鉴了许多古典时期、浪漫主义时期先贤大师的绘画,其借用这些作品的图式经过巧妙的改造以表达自己的观念。

现代艺术中策略运用的又一典例

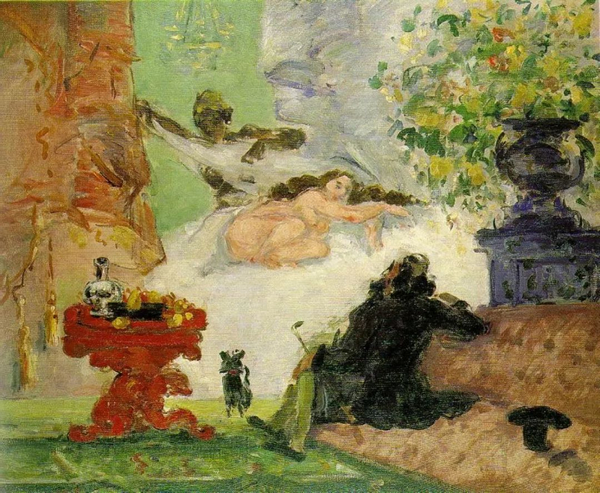

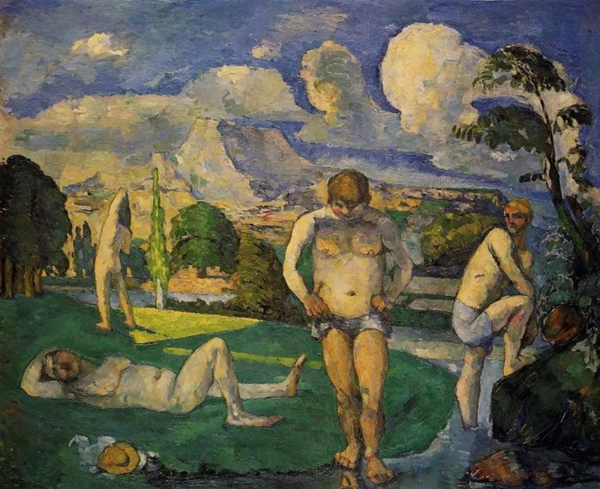

——保罗·塞尚

现代艺术中运用挪用策略的另一个例子是保罗·塞尚(Paul Cézanne)。无独有偶,塞尚也创作了一幅《现代奥林匹亚》(A Modern Olympia,1874)。在马奈的《奥林匹亚》中,男主角并没有出现在画面中,只以一束花作为代表。而在《现代奥林匹克》中,塞尚把自己画进去了。相较于马奈,塞尚运用了更加狂乱的笔触、更加模糊的轮廓与奇特的造型,有意激怒观众和沙龙的评委——以发泄其作品不断吃闭门羹的怨愤。塞尚毕生都没有接受过正统的美术训练,仅跟随印象派画家卡米洛·毕沙罗(Camille Pissarro)写生了两年。在现当代艺术中,挪用往往是为了表达反讽。马奈的反讽是比较微妙的,而到了塞尚这里,就愈发地露骨了。而到了二十世纪六七十年代后现代主义之后,反讽策略发展得越发直接。

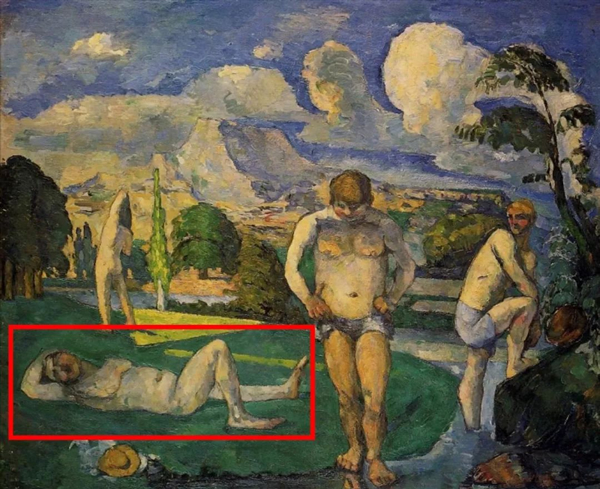

马奈与塞尚及塞尚之后的画家的差异与他们的出身有很大的渊源。马奈出身于巴黎上流社会,其画作依然保持着一种绅士的高雅品味。而塞尚出身于法国南方,他更加粗犷一些。塞尚虽然没有接受过学院派的规训,却也得益于此,他能够更加本真地进行创作。与此同时,他也会挪用一些古代的绘画。例如,塞尚的《浴者》(The Bathers,1890-1891)中的一个背影即来自于与埃尔·格列柯(El Greco)的作品《拉奥孔》(Laoco?n, 1610-1614)中的一个形象。除此之外,塞尚还以自己的绘画语言直接临摹了格列柯的一幅肖像画。

塞尚的“浴者”系列对古代绘画多有借鉴,如尼古拉斯·普桑(Nicolas Poussin)对天空、白云的处理,如提香在《欧罗巴的掠夺》(The Rape of Europa, 1560-1562)中的人物形象。这些古代绘画在塞尚早年游历博物馆时深深地烙印在他的脑海中,以至于诸多相似的处理、人物形象与构图在他的创作中频频出现。他似乎是凭着他的记忆在重新画普桑等人的画作。我们甚至可以找到塞尚画作中每一个人物的出处。但是塞尚对于这些人物的处理更具体量感,这些人物在塞尚的笔下也更显强壮。

野兽派画家马蒂斯受塞尚的影响非常深。1899年,马蒂斯用其妻子的陪嫁买下了塞尚的《三浴女》(Three Bathers, 1879-1882),后捐赠给小皇宫博物馆。另一方面,《三浴女》右下角的“青蛙人”形象,又出现在了毕加索的《亚威农少女》(The Young Ladies of Avignon, 1907)中。更有趣的是,塞尚在晚年的几幅“大浴女”中,挪用了自己早期创作的浴女形象。